Oleh: H. Syahrir Nasution

Gelar Sutan Kumala Bulan

Pemerhati Sosial Kemasyarakatan &

Wakil Ketua DPD HIKMA Sumatera Utara

Garudaxpose.com l Mandailing Natal —Gelombang bencana kembali menyapu Sumatera. Sumatera Utara, Aceh, hingga Sumatera Barat mengalami musibah serupa: banjir, longsor, rumah hanyut, dan korban jiwa. Di tengah duka yang masih terasa, muncul satu pertanyaan yang semestinya tidak boleh diabaikan masyarakat maupun pemerintah:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apakah kayu-kayu besar, mulus, dan rapi yang memenuhi aliran sungai itu jatuh dari langit?

Pertanyaan ini bukan retorika. Ia adalah panggilan logika. Tidak ada hujan seberapa pun derasnya yang mampu menumbangkan pohon secara seragam layaknya hasil gergajian. Kayu-kayu itu berasal dari hulu yang telah “dibuka”, “dibersihkan”, atau “dikapling” oleh manusia. Dan manusia yang menebang itu bukan rakyat kecil yang kini menjadi korban; tetapi pihak-pihak yang memiliki modal, kekuasaan, dan kemudahan akses pada perizinan.

Bencana yang Bukan Sekadar Cuaca

Sering kali narasi resmi menyebut bencana-bencana ini sebagai akibat “curah hujan ekstrem” atau “anomali iklim”. Narasi tersebut tidak salah, tetapi jelas tidak lengkap. Hujan hanya menjadi pemicu; yang menjadikannya bencana adalah ulah manusia.

Ketika hutan dikurangi, bukit dipapas, dan sungai dipersempit oleh sedimentasi limbah kayu, kapasitas alam untuk menyerap air hilang. Pada titik inilah kita perlu mengatakan dengan jujur:

kerusakan ekologis adalah faktor dominan yang memperparah bencana.

Rakyat Menjadi Korban, Para Pengambil Kebijakan Aman di Menara Gading

Di desa-desa yang terdampak, rakyat sibuk menyelamatkan keluarganya, kehilangan rumah, kehilangan ternak, hingga kehilangan anggota keluarga. Mereka hidup dalam ketidakpastian, sementara biaya perbaikan rumah, peralatan, dan kehidupan harus ditanggung sendiri.

Ironisnya, pada saat yang sama, para pelaku perusakan—baik yang memegang konsesi maupun yang memanfaatkan celah regulasi—duduk tenang di ruang ber-AC. Mereka lebih sibuk menghitung kerugian bisnis daripada memikirkan penderitaan masyarakat yang berada di hilir.

Fenomena inilah yang menunjukkan betapa jauhnya jarak moral antara mereka yang menikmati hasil eksploitasi alam dan mereka yang menanggung akibatnya.

Tanggung Jawab Negara

Pemerintah daerah dan pusat tidak bisa hanya muncul saat bencana terjadi, membawa bantuan darurat, kemudian kembali seperti biasa. Kehadiran pejabat di lokasi bencana harus disertai langkah konkret:

Audit menyeluruh terhadap izin-izin pemanfaatan hutan dan tambang.

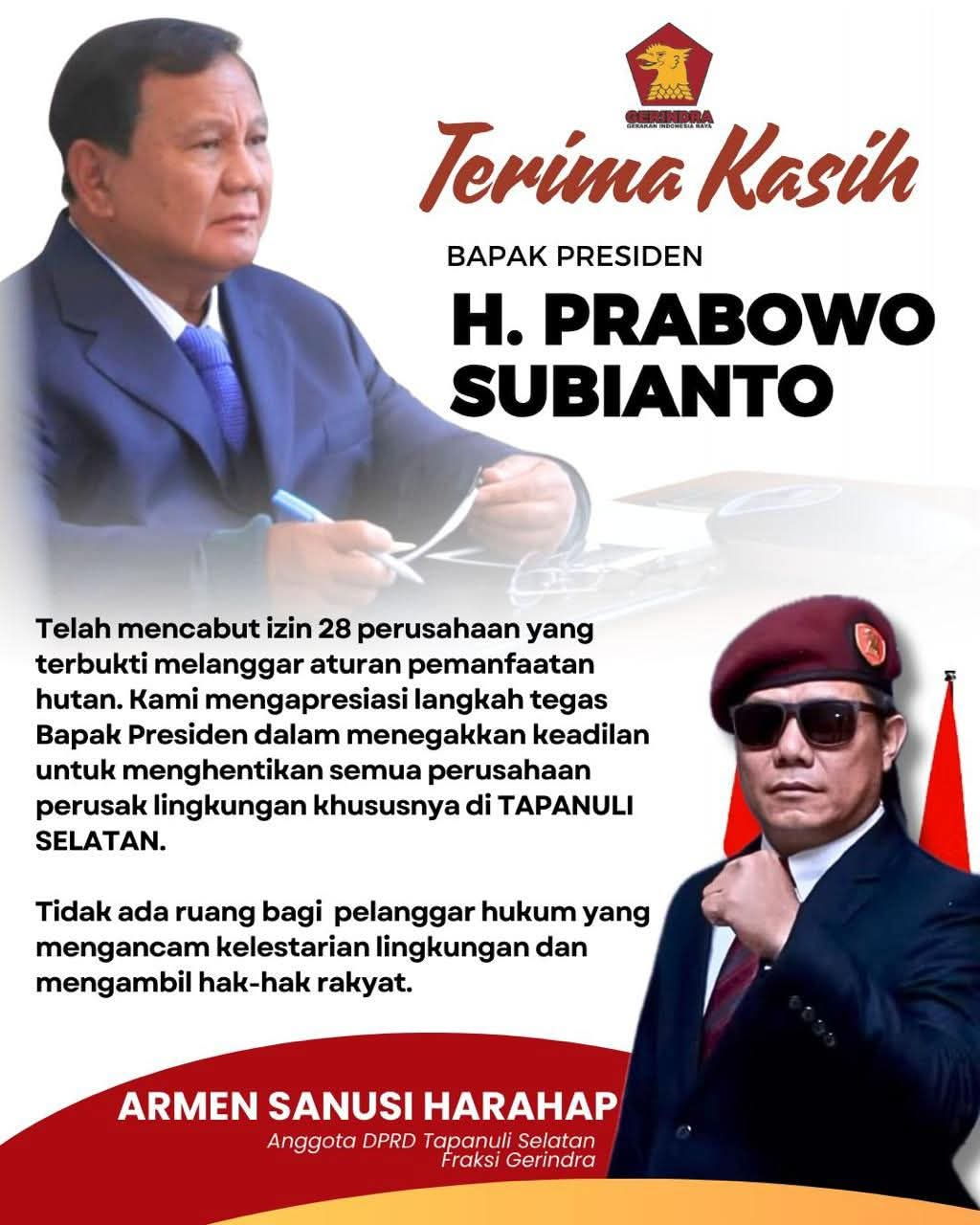

Penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk pencabutan izin bagi pelaku perusakan.

Rehabilitasi hulu sungai sebagai langkah jangka panjang.

Transparansi data kerusakan hutan agar publik mengetahui akar persoalan.

Tanpa keberanian politik untuk menindak pelaku kerusakan, bencana ekologis hanya akan menjadi agenda musiman yang selalu diulang.

Bencana Moral Lebih Berbahaya daripada Bencana Alam

Banjir bisa surut, tanah longsor bisa dibersihkan. Namun bencana moral, berupa pembiaran, ketamakan, dan lemahnya penegakan hukum, dapat berlangsung lebih lama dan merusak masa depan generasi berikutnya.

Hari ini Sumut, Aceh, dan Sumbar berduka. Tetapi duka terbesar adalah ketika akal sehat masyarakat diminta menerima bahwa kayu-kayu rapi di sungai adalah “peristiwa alam”. Kita tidak boleh membiarkan logika kebenaran dikaburkan oleh narasi resmi yang menutup mata terhadap fakta lapangan.

Karena hutan tidak hilang dengan sendirinya.

Kayu tidak jatuh dari langit.

Dan rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari kebijakan yang keliru.

Penulis : M. S. H

Editor : Kaperwil Sumut