Oleh: H. Syahrir Nasution

Gelar Sutan Kumala Bulan

Pemerhati Sosial Kemasyarakatan & Wakil Ketua DPD HIKMA Sumut

Garudaxpose.com l Mandailing Natal — Sumatera Utara kembali berduka. Aceh menyusul. Sumatera Barat pun tak kalah porak-poranda. Tiga provinsi yang berjajar di peta kini berjajar pula dalam duka yang sama. Air bah merendam rumah, menenggelamkan harapan, dan menyeret masa depan banyak keluarga.

Namun di balik fenomena ini, muncul satu pertanyaan besar — pertanyaan yang hanya lahir dari mereka yang masih menjaga akal sehat dan nurani:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apakah kayu-kayu mulus dengan potongan seragam itu jatuh dari langit?

Jika ada kayu yang jatuh dari langit, mungkin itu kayu surga. Tetapi kayu yang berserakan di sungai-sungai kita adalah kayu dunia — hasil gergaji manusia, bukan kiriman malaikat. Mustahil ia terkumpul begitu banyak tanpa ada tangan-tangan yang menebang: tangan yang punya izin, punya kuasa, punya modal, atau setidaknya punya “kedekatan”.

Sementara itu rakyat — yang tidak pernah menandatangani izin tambang, izin tebang, atau konsesi apa pun — justru menjadi korban utama. Mereka sibuk menyelamatkan hidup, memeluk anak-anak yang ketakutan, dan menatap masa depan yang makin suram.

Lalu di mana para pelaku kerusakan itu?

Ah, mereka sedang duduk nyaman di apartemen mewah.

Ongkang-ongkang kaki sambil menghitung kerugian—bukan kerugian para korban, tetapi kerugian bisnis mereka sendiri.

Mereka tidak peduli rumah siapa yang hanyut.

Tidak peduli siapa yang terluka.

Tidak peduli berapa nyawa yang melayang.

Yang penting neraca keuangan tetap aman.

Rakyat kehilangan rumah?

Bagi mereka itu sekadar “dampak cuaca ekstrem”.

Nyawa hilang?

Itu “force majeure”, katanya. Seakan-akan alam bekerja sendiri tanpa ada rekayasa manusia yang tamak.

Padahal rakyat tahu, bencana ini bukan semata-mata karena hujan. Ini adalah akumulasi kerakusan.

Gunung digergaji.

Bukit dikikis.

Sungai dipersempit.

Hutan dijadikan angka dalam laporan laba rugi.

Dan setiap kali bencana datang, para pejabat turun dengan baju safari dan rombongan fotografer.

Membawa bantuan mie instan, lalu pulang.

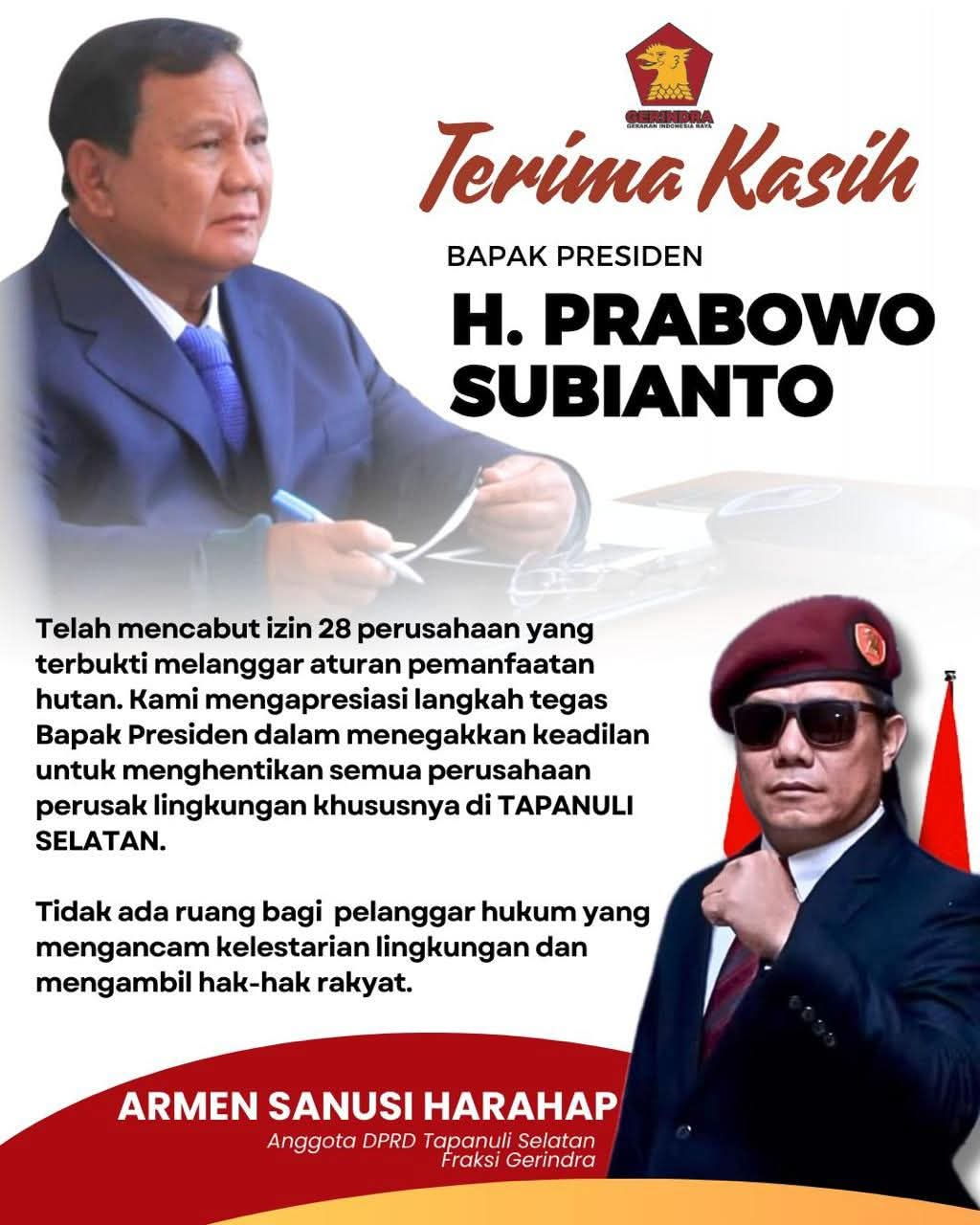

Sementara izin-izin yang menjadi biang kerok tetap utuh, tidak pernah tersentuh.

Inilah tragedi terbesar negeri ini: Rakyat selalu menjadi korban, pelaku selalu menjadi penguasa.

Ketika rakyat memunguti sisa hidupnya, para “manusia berwujud syaitan” itu justru memutar kalkulator, menghitung potensi kerugian proyek—bukan kerugian nyawa.

Hari ini Sumut berduka. Aceh berduka. Sumbar berduka.

Namun jangan biarkan akal sehat kita ikut hanyut.

Karena bencana alam mungkin akan datang lagi.

Tetapi bencana moral dan kerakusan—itulah yang paling berbahaya jika tidak segera dihentikan.

Penulis : M. S. N